حياة وموت الصور المتراكبة

المقال الأول من سلسلة مختاراتنا من نصوص بازان التأسيسية في تاريخ النقد السينمائي، مترجمة من جديدة بعد مطابقتها على الطبعة العربية الوحيدة الصادرة، والنافدة، منذ ٥ عقود، جنبا إلى جنب مع الترجمات القديمة.

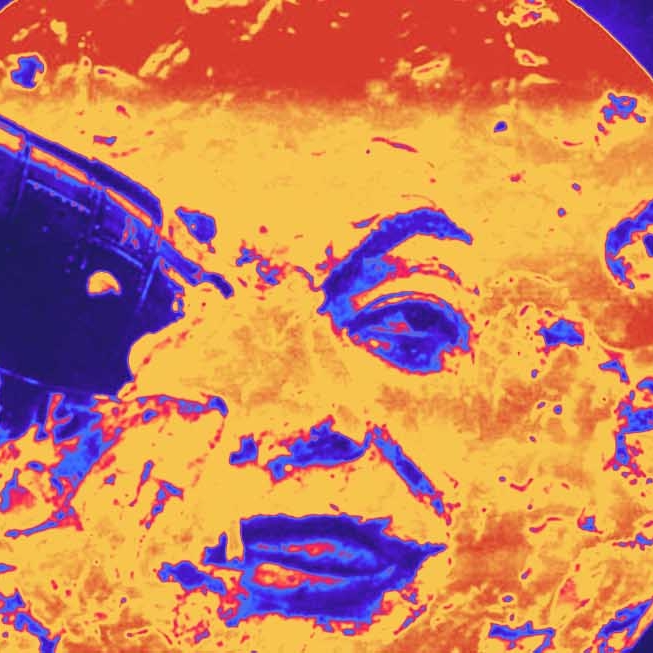

إن التعارض الذى يود البعض أن يجدوه بين سينما تميل نحو التمثيل الذي يكاد يكون تسجيليا للواقع وبين سينما تميل، اعتمادا على الفنيات، إلى الهروب من الواقع إلى الخيالات ودنيا اﻷحلام هو تعارض مصطنع فى أساسه. ففيلم ميلييس «رحلة إلى القمر» (١٩٠٢) لم يكن نفيا لفيلم الأخوين لوميير «وصول قطار إلى محطة لا سيوتا» (١٨٩٥). إن أيا منهما غير قابل للتصور دون الآخر. وصيحات الذعر التي أطلقها الجمهور في مواجهة قاطرة [لويس] لوميير الحقيقية المتجهة نحوهم كانت إرهاصا بصيحات التعجب التي أطلقها المتفرجون في مسرح روبير هودين. إن ما هو خيالي في السينما ممكن فقط بسبب واقعية الصورة الفوتوغرافية، وهي واقعية لا تقاوَم. الصورة هي التي تضعنا وجها لوجه مع اللاحقيقي، وهي التي تستطيع أن تُدخل اللاحقيقي في عالم اﻷشياء المرئية.

من السهل جدا تقديم الدليل العكسي لهذا الطرح. لنتصور مثلا «الرجل الخفي» The Invisible Man كفيلم تحريك، وسندرك فورا أنه سيفقد أي إثارة للاهتمام. إن ما يعجب الجمهور فيما هو خيالي في السينما هو واقعيته--أعنى التناقض القائم بيين الموضوعية غير القابلة للدحض التي للصورة الفوتوغرافية وبين طابع الأحداث التي تتناولها كأشياء تستعصي على التصديق. وليس من قبيل المصادفة أن يكون أول من يستوعب إمكانات الفيلم الفنية كان ساحرا هو جورج ميلييس.

غير أن ثلاثة أفلام أمريكية صدرت في فرنسا عقب الحرب مباشرة تكشف نسبية الواقعية والقابلية المشروطة لتصديق الحيل السينمائية [المؤثرات الخاصة special effects]. وأنا أشير هنا إلى أفلام «الفقيد العاصي» Defuntrecalcitrant [Here Comes Mr Jordan] و«الثلاثة يحبونها» Ses trois amoureux [Tom, Dick and Harry] و«مدينتنا» Our Town («مدينة صغيرة بلا تاريخ»). ليس من بين هذه اﻷفلام واحد يقدم لنا حيلا سينمائية مبهرة بصريا على طريقة كلاسيكيات نوع الخيال العلمي. ويبدو أن هوليوود في سبيلها إلى التخلي عن الحيل السينمائية التقليدية لصالح خلق شيء فائق للطبيعة على نحو نفسي خالص، كما في «الفقيد العاصي»، حيث يكاد يُترك للجمهور تماما أمر تفسير الصورة على أساس الأحداث وحدها، كما هو الحال في المسرح. فمثلا، هناك ثلاث شخصيات على الشاشة، إحداها شبح لا يظهر إلا لواحد فقط من الشخصين اﻵخرين. وعلى المشاهد ألا يشيح عينه عن العلاقات المنعقدة بين هذه الشخصيات الثلاث--وهي علاقات لا يعتمد وجودها قط على الصورة من الناحية التشكيلية.

ومن فيلم «البارون مونشهاوسن» Baron de munchhausen [Les Hallucinations du Baron de Münchhausen] (ميلييس، ١٩١١) إلى «الليلة العجيبة» La Nuit fantastique (مارسيل ليربييه، ١٩٤٢)، ظلت اﻷحلام النموذج المثالي لما هو خيالي في الأفلام. ودائما ما شمل شكلها المعترف به التصوير بالحركة البطيئة ومراكبة الصور superimposition (وأحيانا لقطات سالبة أيضا). وقد فضّل عليها غارسون كانين Garson Kanin في فيلمه «الثلاثة يحبونها» تسريع حركة الصورة للدلالة على أحلام يقظة جينجر روجرز؛ كما أنه يشوه مظهر شخصيات بعينها عن طريق مؤثر بصري يذكرنا بالمرايا المشوِّهة في متحف غريڤن Musée Grévin. لكنه، وفوق كل شيء، بنى دراما تتابعات الأحلام وفقا لأسس علم النفس الحديث.

وفي الواقع، فإن الحيل المستخدمة منذ ميلييس للدلالة على الأحلام ليست إلا أعرافا. وهي مسلم بها عندنا تماما كما عند زبائن عروض الأفلام في الهواء الطلق ضمن الأسواق المتنقلة. غير أن الحركة البطيئة ومراكبة الصور لم يوجدا قط في كوابيسنا. إن مراكبة الصور على الشاشة إشارة معناها:"انتبهوا: عالم غير حقيقي، شخصيات خيالية"؛ وهي لا تصور بأي حال من الأحوال حقيقة الهلاوس أو اﻷحلام، ولا تصور بالمناسبة كيف يبدو الشبح. وطالما تعلق الأمر بالحركة البطيئة، فإن ما قد ترمز له فعليا هو الصعوبة التي تواجهنا كثيرا في تحقيق رغباتنا داخل الأحلام. لكن فرويد دخل المشهد ويعرف اﻷمريكيون، المغرمون به، أن الحلم يميزه التسلسل الديناميكي للصور، منطقها الداخلى، أكثر مما تميزه جودتها الشكلية، التسلسل والمنطق الذين يتعرف فيهما المحلل النفسي على التعبير عن رغبات مكبوتة. وهكذا فعندما تحاول جينجر روجرز في «الثلاثة يحبونها» إرضاء حماتها-باعتبار-ما-سيكون عن طريق مداعبة وجهها بطريقة مرتبكة، فهي تؤدي تصرفا كان من شأن قواعد اللياقة الاجتماعية منعه لكنه يعبر تماما عن إرادتها. إن الكوميديا التي تملأ أحلام جينجر لا تنتقص أبدا من ذكاء الفيلم وواقعيته النفسية، وهو، في رأيي، يفوق بمسافة كبيرة أفلاما عديدة أكثر ادعاء ذات طابع حالم على نحو جمالي زائف.

وإذا أراد المخرج حقا توظيف المؤثرات الخاصة، يمكنه استخدام حيل أكثر تعقيدا وإحكاما بكثير من الخدع التي ورثناها عن ميلييس. وكل ما عليه فعله، حقا، إيجاد تكنيك يحقق تقدما صغيرا، ولكنه يكفي مع ذلك لجعل المؤثرات الخاصة المألوفة غير فعالة وبالتالي غير مقبولة. وهكذا ففي فيلم «مدينتنا»، هناك شابة فى غيبوبة، تحلم بأنها قد ماتت، وتعيش من جديد بعقلها لحظات معينة من حياتها يظهر فيها شبحها بمصاحبتها. يدور أحد المشاهد في المطبخ وقت الإفطار بين اﻷم وابنتها (الشابة "الميتة" حاليا)؛ واﻷخيرة، والمفترض أنها من سكان العالم اﻵخر بالفعل، تحاول عبثا أن تَدخل الحدث الذي اعتادت أن تكون جزءا منه لكنها لم تعد قادرة على إحداث أي تأثير فيه. يرتدي الشبح فستانا أبيض ويظهر كغلالة صورة متراكبة في خلفية المنظر، بينما الشخصيات اﻷخرى تظهر في مقدمته. إلى هنا فإن كل شيء طبيعي. ولكن عندما يحدث أن يدور الشبح سيرا حول المائدة يراودنا شعور غريب بعدم الراحة. وبشيء من التمعن، نكتشف أن عدم راحتنا كان نابعا من أن هذا الشبح الغريب كان يتصرف للمرة اﻷولى كشبح حقيقي--شبح صادق مع نفسه. يكون الشبح شفافا مقابل الأشياء والأشخاص خلفه، ولكن من شأنه أن يتوارى مثلي ومثلك عندما يفصل بيننا وبينه شيء أمامه، وهذا الشبح لا يفقد القوة الخارقة المتمثلة في السير بصورة طبيعية تماما عبر اﻷشياء والناس. وقد بينت الممارسة أن إضافة هذه اللمسة النهائية البسيطة على خواص الظواهر السحرية يجعل الشكل التقليدي للصور المتراكبة يبدو كتقريب منقوص جدا لظهور شبح.

أكثر السويديون من استخدام الصور المتراكبة في عصرهم الزاهر (حقبة فيلم «العربة الشبح» La Charrette fantôme [The Phantom Carriage])، عندما كانوا يحولون الأفلام الخيالية إلى تخصص قومي لهم. وكان لنا أن نعتقد أن السيرورة التي كانت قد ساعدت هذا العدد الكبير من الأفلام على تبوء مكانة الروائع قد حصلت الآن وبصورة نهائية على صك براءة الاعتراف بالرقي والمصداقية. ومع ذلك، ففي الحقيقة، كانت تنقصنا آنذاك أوجه المقارنة من أجل نقد مراكبة الصور، والفضل ﻷمريكا الآن في جعل بعض استعمالاتها متقادمة من خلال إتقان عملية المعالجة المعروفة باسم داننغ Dunning [لتركيب الصور].

كان من السهل تماما حتى وقت قريب أن نكتفي بمراكبة صورتين، لكنهما بقيتا شفافتين بشكل متبادل. وبفضل طريقة داننغ، وبفضل تحسينات بعينها ترجع على الأخص إلى استعمال شريط التلقيم المزدوج bipack film (طبقتان، إحداهما صحيحة الألوان orthochromatic والأخرى كلية الألوان panchromatic تفصلهما طبقة من المرشِّح الأحمر)، وبفضل تحسن مهم في عملية تزمين الصوت والصورة من خلال الحجب masking والحجب العكسي counter-masking، أصبح الآن ممكنا أن نحصل على صورة متراكبة معتمة، أو، كما في فيلم «مدينتنا»، على إعتام من اتجاه واحد لإحدى الصورتين، وهي حيلة أروع وأروع. وهكذا فإن الشبح في «مدينتنا» يمكن إخفاؤه بواسطة اﻷشياء الواقعة في المقدمة بينما يظل شفافا على الأشياء الواقعة خلفه.

فكر في الأمر، وستجد أن مثل هذه الظواهر الخارقة للطبيعة لابد منها للصدق الفني. ليس ثمة مانع من أن يشغل شبح حيزا محددا في الفضاء، ولا داعٍ لأن يختلط دون منطق بما يحيط به. والشفافية المتبادلة في الصور المتراكبة لا تسمح لنا بأن نحدد ما إذا كان الشبح خلف أم أمام الأشياء التي تتراكب صورته عليها، أو ما إذا كانت اﻷشياء نفسها في الحقيقة تصبح شبحية بقدر ما تتشارك الحيز مع الشبح. هذا التحدي للمنظور والفطرة يصبح مزعجا أشد الإزعاج بمجرد أن ندركه. ليس بمقدور مراكبة الصور، في حدود المنطق، إلا الإيحاء بالخيالي بطريقة تقليدية؛ إنها تفتقر في الحقيقة إلى القدرة على استدعاء ما هو فائق للطبيعة. وربما لم يعد في وسع السينما السويدية اليوم أن تحصل على النتائج نفسها التي حصلت عليها منذ عشرين عاما. فصورها المتراكبة لم تعد تقنع أحدا.

[ظهر المقال للمرة الأولى في مجلة "الشاشة الفرنسية" L'Écran français في ١٩٤٦، وظهرت الترجمة العربية بعنوان "نشأة ونهاية طبع الصورة على الصورة" في الصفحات ٢٤-٢٩ من «ما هي السينما ج١: نشأة السينما ولغتها»، مراجعة أحمد بدرخان، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٨. وننشر هنا ترجمة جديدة تطابقها على نسخة بيرت كاردولو Bert Cardullo الإنجليزية المنشورة في Film-Philosophy, Vol. 6 No. 1, January 2002 http://www.film-philosophy.com/vol6-2002/n1bazin]

إضافة تعليق جديد